【7月14日】フランス革命の炎が上がった日——バスティーユ襲撃事件の真実

1789年7月14日、パリ。重く沈んだ空気のなかで、市民たちの怒りがとうとう爆発した。その矛先は、王政の象徴とも言える石造りの要塞「バスティーユ牢獄」だった。この日こそ、後にフランス共和国が誕生する引き金となった歴史的瞬間である。

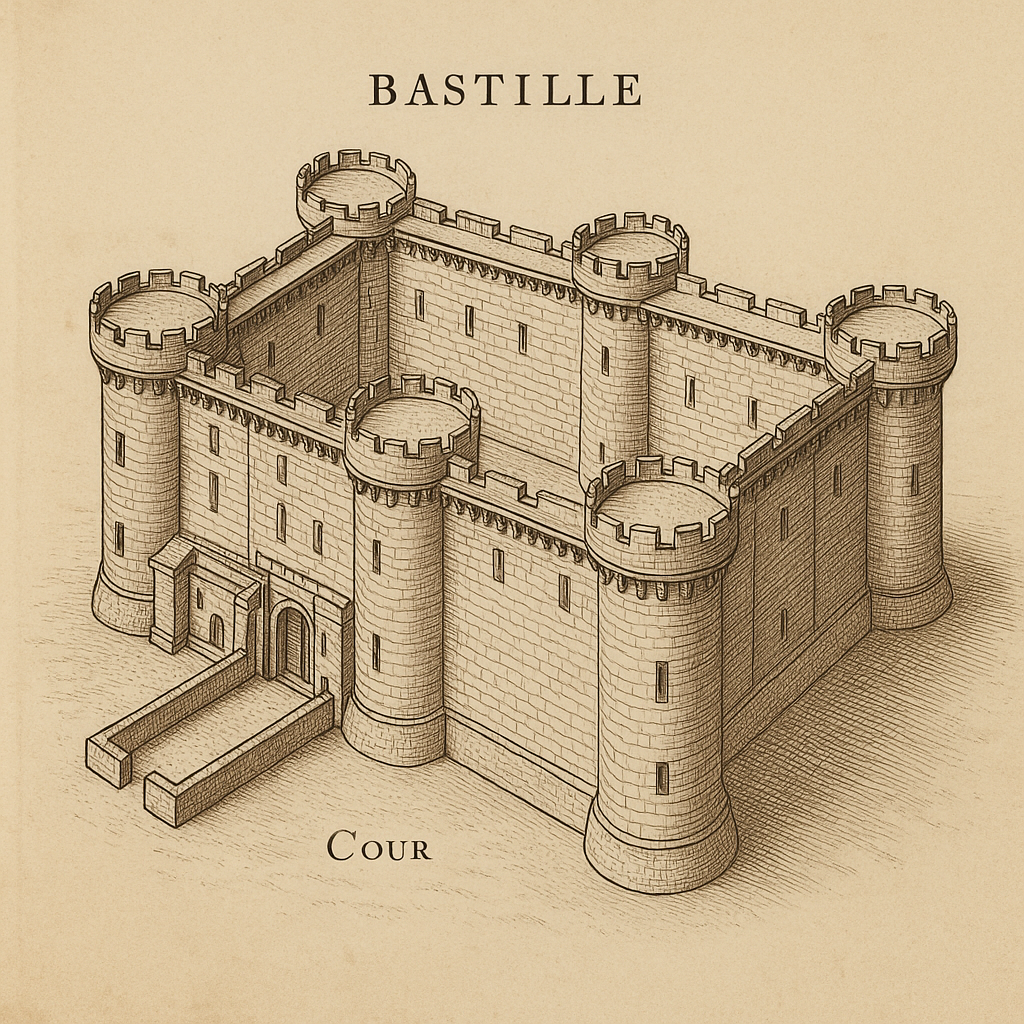

バスティーユとは何だったのか?

中世に建てられたこの要塞は、もともとはパリ防衛のための城塞だったが、17世紀後半からは国王ルイ14世によって**「政治犯の収容所」として使われるようになる。逮捕状なしで投獄できる「勅命による拘禁(レテ・ド・カシェ)」**の制度により、作家や思想家、異端者が密かに収容された。

ヴォルテールやデュマの父など、有名人もこの牢獄に幽閉されたことがある。だが1789年当時には、実際にはわずか7人しか囚人はおらず、いずれも無名の人物だった。

それでもなおバスティーユは、「見えない恐怖」の象徴だったのだ。

革命前夜――フランス社会の爆発寸前の姿

18世紀末のフランスは、経済破綻と飢餓、そして不平等に満ちていた。上流階級(第一身分・第二身分)が税の優遇を受ける一方で、**国民の98%を占める第三身分(農民、労働者、ブルジョワ)**が重税に苦しめられていた。

さらには、啓蒙思想の広がりにより、「人は生まれながらにして自由で平等である」という考えが、王権神授説に疑問を投げかけ始めていた。

このような状況で、ルイ16世が招集した「三部会(全国三部会)」が結局、第三身分をないがしろにするかたちで解散されると、民衆の怒りはついに爆発する。

そして、7月14日がやって来た

朝からパリ市民の間では緊張が高まっていた。市内の武器庫から銃が奪われたが、弾薬と火薬が不足していた。そして、それが保管されている場所の一つがバスティーユだった。

午前10時頃、市民軍(実質的には武装した民衆)がバスティーユ前に集結し、投降と火薬の引き渡しを求めて交渉を開始。しかし、対応に出た牢獄長ド・ローネーは時間稼ぎをし、午後には緊張が高まり交戦状態に。

最終的に、数千人のパリ市民と、約100人の守備隊が衝突。午後5時ごろ、ド・ローネーは降伏し、牢獄は陥落した。

忘れられないエピソード:牢獄長の最後

バスティーユの牢獄長、ベルナール=ルネ・ド・ローネー侯爵は、降伏後に市民に引き渡されたが、その道中、群衆によって殺害され、首を切られ、ピケに刺されて掲げられた。

この非情な結末は、革命がただの理想の運動ではなく、血と怒りのリアリズムに包まれていたことを象徴している。

バスティーユを襲った人々の本当の動機とは?

バスティーユ襲撃は、あらかじめ計画された「軍事作戦」ではなく、市民の不安と怒りが突き動かした自発的な行動だった。実際、多くの参加者は職人や労働者であり、武器の扱いにも不慣れだったとされる。

「明日は食べるパンがない」

「自分たちの声が、王には届かない」

そうした切実な日常の中で、バスティーユは「象徴」以上の意味を持ち始めていたのだ。あの分厚い石の壁の向こうには、自分たちを踏みにじってきた歴史と権力が詰まっている。そう信じた民衆は、恐れを超え、壁を超えた。

中には「中に囚われている仲間を救い出すため」と信じていた人も多かったという。牢獄の扉が破られたとき、そこにいたのは老いた偽造文書犯や精神錯乱の男たちだったが、それでも「勝利の解放感」は民衆のなかに深く刻まれた。

この事件がフランスにもたらしたもの

-

国王ルイ16世は、事件の報を受けて「これは反乱か?」と尋ねた。側近は答えた——「いいえ、陛下。革命でございます。」

-

パリ市民の蜂起を恐れ、国王は武力による弾圧を断念。代わりに、新たな民兵組織「国民衛兵」を認め、ラファイエット侯爵をその司令官に任命した。

-

これを皮切りに、全国各地でも農民暴動が発生し、封建制度の崩壊が急速に進んでいく。

海外への波及——革命の火は国境を越えて

バスティーユ襲撃のニュースは、ただちにヨーロッパ中に衝撃を与えた。当時の絶対王政の支配者たちは、この出来事を「王権に対する直接的な挑戦」と受け取った。

イギリスの政治家エドマンド・バークはこれを「無秩序の始まり」として非難し、逆にトマス・ペインは「人権の勝利」と称賛した。

この事件を皮切りに、ヨーロッパ全体で「民衆が国を変えうる」という希望と恐れが同時に広がっていった。

後のアメリカ民主主義運動や、ラテンアメリカ独立運動にも影響を与えたことは間違いなく、バスティーユ襲撃は18世紀末の世界的パラダイムシフトの導火線でもあった。

現代に生きる「自由」の意味を見つめなおす

バスティーユは今、跡地に「バスティーユ広場(Place de la Bastille)」として残り、地下には記念碑の基礎や模型が展示されている。そこに建つ7月革命記念柱は、1830年のもう一つのフランス革命を記念したものだが、その原点は1789年のこの日だ。

毎年7月14日、フランス各地では軍事パレードや式典が開かれ、人々は「革命の精神」に思いを馳せる。だが、それは単なる過去の祝福ではない。

「自分の意見を言えること」

「支配者を選べること」

「不正に対して声を上げられること」

こうした当たり前のように思える自由のすべては、あの時、石の壁の前に立った市民の一歩によって始まったのだ。

まとめ:市民が歴史を動かした日

バスティーユ襲撃事件は、ただの暴動でも、単なる牢獄襲撃でもなかった。それは、「声なき人々の声が国を変えた瞬間」であり、現代の民主主義の萌芽ともいえる象徴的な出来事だった。

現代社会にも、経済格差、情報の偏り、少数者の声の抑圧といった課題が残っている。バスティーユ襲撃事件は、そうした不条理に対して「立ち上がること」の意味を、今なお私たちに問いかけている。

革命とは、決して過激な暴力ではない。

それは、沈黙をやぶる勇気。

そして、「自分たちの未来は、自分たちで選ぶ」という決意に他ならない。