【7月15日の快挙】人類が初めて見た火星の素顔 〜マリナー4号が切り開いた宇宙探査の夜明け〜

1965年7月15日、宇宙探査の歴史が静かに、しかし確実に一歩前へ進んだ日——

アメリカの無人探査機「マリナー4号」が、人類史上初めて火星の近接撮影に成功し、写真データを地球に送信したのである。

それは、火星という赤い星が、神話とロマンの対象から「科学の対象」へと変貌を遂げた瞬間だった。

■ 宇宙時代の幕開けと火星への夢

1957年、ソ連が「スプートニク1号」を打ち上げたことで宇宙開発競争は始まり、アメリカとソ連は熾烈な探査レースを展開していた。

そんな中、「火星」は月に次ぐ次のターゲットとして注目を集めていた。

というのも、望遠鏡で火星を観察した19世紀の天文学者たちは、火星に**運河(Canals)**のような直線的な模様を見出しており、

中には「これは知的生命体が築いた構造物ではないか」と主張する者すらいた。

この説は空想科学小説に大きな影響を与え、H・G・ウェルズの『宇宙戦争』や火星人襲来のラジオドラマにも受け継がれていく。

つまり、当時の人々にとって火星は「生命が存在するかもしれない星」だったのである。

■ マリナー4号の旅立ち

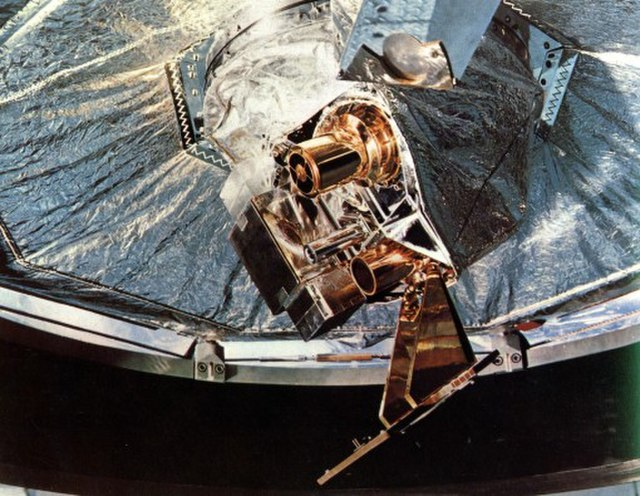

NASAの「マリナー計画」は、金星と火星を対象とした無人探査計画であった。

その第4号機「マリナー4」は1964年11月28日に打ち上げられ、約7か月の宇宙航行を経て、1965年7月15日、火星の上空9846kmを通過。

この間、マリナー4号は21枚の画像を撮影。

その画像は1ピクセルずつ、アナログ信号で地球へと送信され、NASAの職員たちは数日をかけて画像を再構築することになる。

■ 人類が初めて見た「火星の素顔」

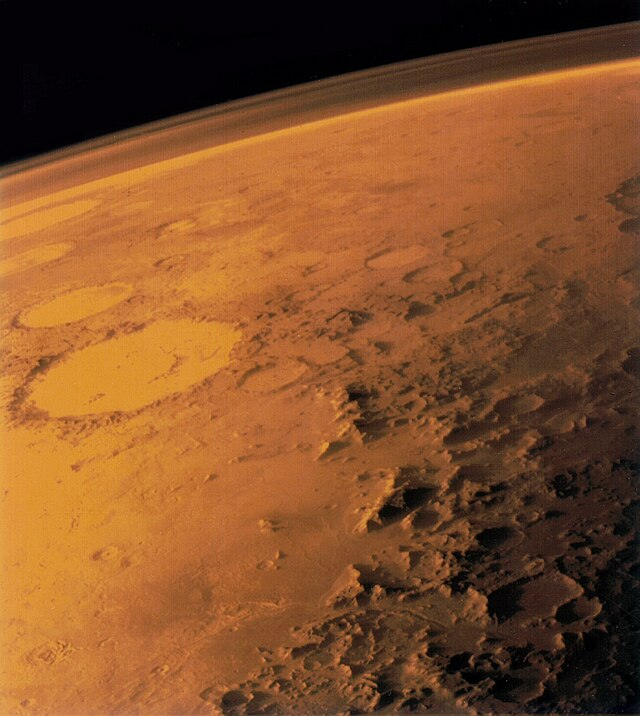

数日後、白黒の写真が現像されたとき、科学者たちは息を呑んだ。

そこには、地球や月に似たクレーターだらけの荒涼とした大地が広がっていたのだ。

それは多くの人々の「火星には植物や文明が存在するかもしれない」という夢を冷たく打ち砕く現実だった。

NASAの科学者、カール・セーガンはこの瞬間をこう語っている。

「そのとき我々は、火星に対するロマンチックな幻想を捨てる覚悟を迫られた。」

この時点で生命の存在が完全に否定されたわけではないが、少なくとも表面には文明どころか植物の気配すらない。

乾ききった、まるで月面のような大地。それが火星の「第一印象」だったのだ。

■ 写真を「手作業で再現」した驚きの裏話

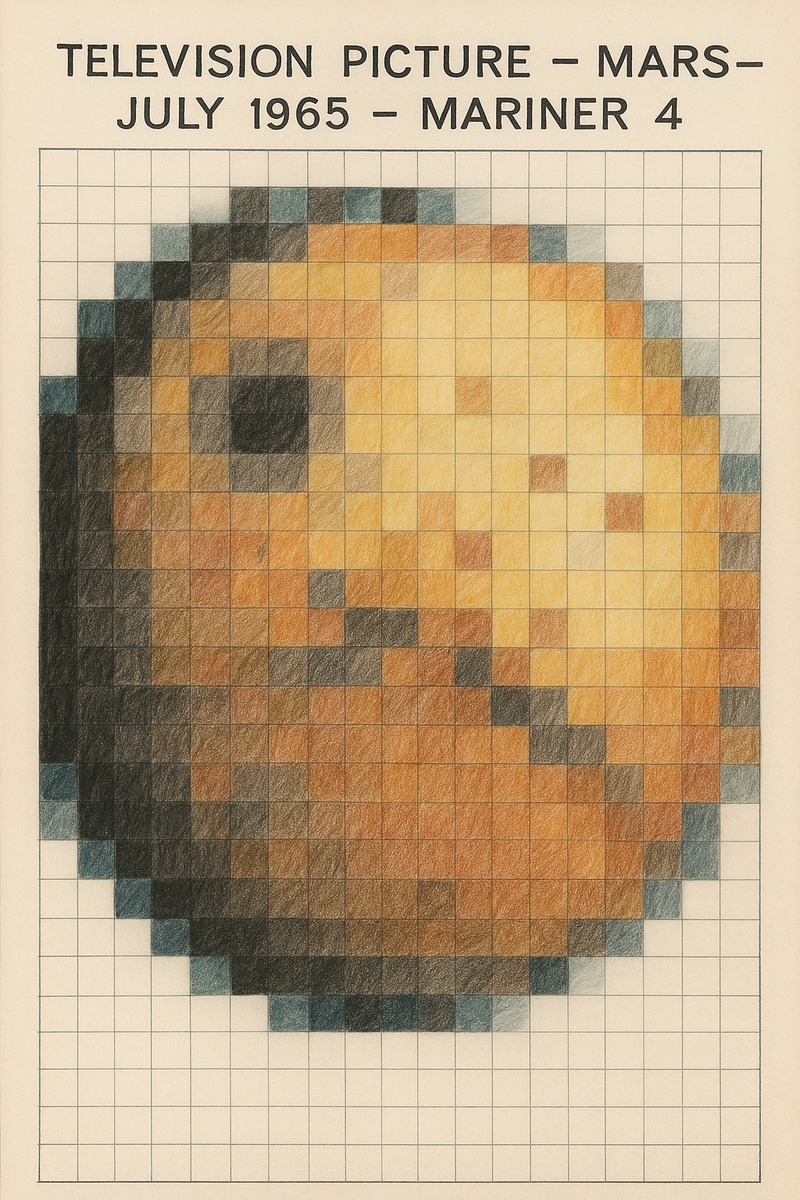

実はこのとき、画像データの受信に想定以上の時間がかかり、科学者たちは待ちきれずにある行動に出る。

まだコンピュータで画像が完成する前に、デジタルの数値データ(光の強度値)を印刷し、色鉛筆で1点ずつ塗りつぶして画像を再現したのである。

この「手描きの火星画像」は今でもNASAの博物館に保存されており、当時の科学者たちの情熱と創意工夫を象徴するエピソードとして語り継がれている。

■ マリナー4号がもたらしたもの

火星に関する幻想は打ち砕かれたものの、それ以上にマリナー4号の功績は大きい。

● 技術的なブレイクスルー

-

地球から遠く離れた惑星の精密な画像を送信する技術の確立

-

太陽系内の天体にクローズアップするという概念の実現

● 後続探査への道を開く

-

後のマリナー9号(1971年)やバイキング探査機、キュリオシティなど、数々の火星ミッションの礎となった。

● 科学のあり方を再定義

-

「知的生命がいるかもしれない」という仮説が、現地データによって否定されたことで、**科学とは「仮説を検証し、訂正していくもの」**だという基本姿勢が広く共有された。

■ そして再び、火星へ

21世紀になり、火星探査は再び脚光を浴びている。

すべての始まりは、1965年7月15日のマリナー4号の接近通過であった。

■ 終わりに:赤い星に込められた人類の夢

マリナー4号の画像に映っていたのは、**誰も知らなかった火星の“素顔”**だった。

それは、ロマンを打ち砕く現実だったかもしれない。だが、それによって「夢の次のステージ」が開かれたのもまた事実である。

私たち人類は、この赤い星に、文明の痕跡ではなく——

未来の希望、科学の誇り、そして自らの存在意義を投影するようになった。

1965年7月15日。

それは、火星がただの「星」ではなくなった日である。